人と組織の内面が変われば、変化への動きが始まる

更新日:2024.07.30株式会社明電舎 常務執行役員 池森 啓雄氏

社会そのものの仕組みが変わりつつある中、企業もこれまでの取り組みを変えていく必要がある。

しかしだからといって、直ちに新しい動きが始まるかといえば、そうではない。組織の空気や人の気持ちが変化に前向きになれるかどうかが、変化が始まる原動力だからだ。

これは、指示や命令で変えられるものではなく、知識として知っただけでもなかなか変わらない部分だ。

この課題に正面から取り組む、株式会社明電舎 常務執行役員の池森啓雄氏にお話を伺った。

サステナビリティ推進で、なぜ人・組織に踏み込むのか

加島 池森様はサステナビリティ推進部の管掌というお立場から、人と組織の変容に取り組んでいらっしゃるとお聞きし、少し珍しいと感じていました。サステナビリティというと、環境保護や脱炭素といった課題に取り組むものだというイメージが一般的だからです。

池森 私の考え方はこうです。私は転職して明電舎に入社した時に海外戦略担当の執行役員となりましたが、同時に「イノベーションを生み出す事に関わりたい」と手を挙げて、イノベーションの担当にしてもらいました。シリコンバレーの弊社事務所から世界の最先端の技術や活用の実態に関する情報がどんどん日本に送られて来るのですが、情報を活用する立場の人たちが「面白そう」と感じる、あるいはGoを出す立場の人たちが「やらせてみようか」という方向に心が動かないと、何も起きません。イノベーションが生まれるかどうかは、結局「人」が課題なのだと強く思いました。

数年後に私は「サステナビリティ推進」の管掌となりました。サステナビリティの推進のためにも、様々な意味でのイノベーションが必要です。イノベーションが生まれるようになるためには、人が今までの行動を変化させることに前向きになる必要があります。そのためには一人ひとりが自分の仕事にやりがいや幸福感を感じられることが条件でしょう。それが、企業としても強くなる方策でもあるはずなので、ぜひ、人・組織の課題を中心にしてサステナビリティの課題にも取り組みたいと進言し、今に至っています。

加島 池森様はもともとそういったイデオロギーの持ち主でもあったのでしょうか。

池森 前職の頃からずっと考えていたことではありますが、イデオロギーというより、必要な方向性だと思っています。かつて上手くいったことが、そのままいつまでも通用するはずがありません。それを予測した動きができるようになっていることが必要です。それは、人や組織が柔軟に新しいことに取り組めるといった状態、ということであり、実際に今、日本中の企業が同じような方向を目指して動き始めています。

一層努力するだけではいけないのか

池森 明電舎は重電メーカーですから、社会インフラの構築に関わっています。脱炭素のための重要な方法の1つであるエネルギーを電力に替える「電化」が、明電舎の本業です。ですから社員は皆、今の社会課題解決に自分たちは「何かができる立場」という自負をもっていますし、もっと貢献したいという気持ちももっていると感じます。

その一方で、明電舎は終身雇用や年功序列といった、伝統的な日本の人事マネジメントシステムの中で成長してきた企業でもあります。今はどの企業でもこの問題に直面していますが、中でも私たちのような大型の電気機器をつくる製造業は、特に根強い傾向があるかもしれません。新しいことを試すことは、安全を優先するという観点からはリスクになり得るわけですし、新しい業務、新しい仕事に動き出しづらい空気が存在してきたこともあったと思います。

だからこそ、新しいことにチャレンジする意識をもてるかどうかは、私たちの事業や社会の未来にとっても、重要な課題なのです。

加島 人や組織の内面の変容は、一番難しい経営課題だと思います。

池森 取り組んでみると、若手を中心に、「もっとやるべきだ」という声をいただきます。これには勇気をもらいます。その一方で、様々な責任を背負っている方を中心に、「今まで努力してこれだけの成果とこれだけの安全性をつくってきた。この努力は何だったのか」といった声もあがります。こういった声がでることは、明電舎のこれまでの歩みを考えると必然でしょう。その両者を尊重しながらやっていかなければいけません。それでも皆で、目指す方向性は理解してやっていきたい。それは、私たち経営層としての使命だと思っています。

MYパーパスを基軸にして、何を変容するのか

加島 今伺ったお話のためには、経営陣や事業リーダーの方々のリーダーシップのあり方の変容が求められる気がします。

池森 その通りです。ですからまず、昨年は2つのことを行いました。

1つは、役員クラス全員がそれぞれMYパーパスをつくり、担当する部署の人たちに向かって、自分のパーパスを共有して対話する会を実施しました。「明電みらいミーティング」という対面の対話会で行ったのですが、この会議は、もともとは役員から経営方針を説明し、仕事に対しての質疑応答をする場でした。それを2022年度に役員と部署のメンバーとの対話の場に変えており、その場を活用して、2023年度は役員自身のMYパーパスの開示をしたのです。これは非常に好評で、参加者からは、「ああいう人だとは知らなかった」「想いに共感できる」といった感想をもらいました。これをメンバー自身が、自分の仕事を振り返る際の参考にもしてほしいと思っています。

もう1つは昨年就任した新社長もMYパーパスを作成し、それを社員に広く共有する会を開きました。就任が6月で実施したのが8月ですから、就任後すぐに取り組んだことになります。こちらは「社長タウンホールミーティング」と名付け、オンラインで実施しました。希望者は誰でも参加できますが、参加するかどうかは自由。回線の都合上、参加人数の上限は1,000名という仕様で実施しました。1,000名の枠があれば十分だと思っていたのですが、当日回線を開いたら、すぐに定員が全て埋まってしまいました。実際、会長からは「私がアクセスした時にはもう参加枠がいっぱいで、締め出されてしまった」といわれてしまいました。新社長の話があるといわれたら聞かないといけないもの、という考え方の方もいたのかもしれません。この取り組みについても、「社長は雲の上の存在ではなく、身近に感じた」「社長の原体験から大事にしていることが伝わってきた」といった感想があがりました。この取り組みを、現場の一人ひとりにまで広げていくつもりです。

現場のメンバーがMYパーパスを自覚するために何をするか

安池 MYパーパスづくりと共有の取り組みは、現場に裾野を広げれば広げるほど、個人の意見と会社の方針を合わせるのが大変になることが多くあります。「いわれたことをしっかりやっていて何が悪いんですか」という意見もでるでしょうし、MYパーパスを考えてといわれて、何も思いつかないとダメな人間だと思われるような恐怖を感じる方もいるかもしれません。その難しさに、どのように取り組んでいこうとお考えでしょうか。

池森 私もMYパーパスをつくりましたが、「不動の、確立された価値観だ」とまでは思っていません。取り組む前に、その点はわかってもらう必要はあります。もちろんすぐにガラッと変わっていいわけでもありませんが、人の考え方は日々の経験や周囲からの刺激によって変化することが普通です。それでも行動や発言の背景にある、その人固有の考え方に自分で気づく、あるいは周囲の人の考えを知ることは、今の状況を動かす土壌になるに違いありません。

実は私の前職は経産省で、一時期、創設されたばかりの産業人材政策室を担当していました。「産業振興のためにも、働く個人が幸せを感じられることが必要」「そのためには個人が自律していることが大切」…と、今でいう人的資本経営のようなことを20年以上前に考えて報告書にしました。そして一部の専門家から「ぜひやりましょう」といわれました。しかし、日本の産業界の現実の前に逡巡し、他の柱である人財育成政策と若者就職支援に力を入れました。これが日本の「失われた30年」を許してしまった一因かもしれないというといい過ぎかもしれませんが、私自身としての反省もあります。このような点からも、やはり鍵は人の心の中の問題だと思っています。

もちろん難しさには、直面しています。現場の方は、事業にとってMustの部分をしっかりやってもらわなければなりません。そんなMustなことが、現場にはたくさんあります。そこをどう会社としてのパーパスと重ね合わせていくかというのは、本当に今、苦労しているところです。ですが、これこそ重要であるという想いは変わりません。

例えば、工場で働いている人に「君は今、何をしたいの」と聞くと、「早く帰って趣味にもっと時間を充てたいです」という言葉が返ってきたこともあります。本当に素直で率直な意見とはこういうものですよね。でも、そのままではイノベーションの方向の動きが生まれることはありません。こんな時は、「そうだよね。できれば残業しなくても業績が上がったらいいよね」「どうしたらいいんだろうね」と話をしていくと、人によっては、その方向で考え始める人もいます。

そうなっていくためには、仕事、会社、あるいは社会や地域で、「あなたは役に立つ仕事をしている」ということを常に伝えていくことが大切でしょう。普段からそんな話を聞いていると、その方向に意識が向くパイプが太くなり、会社のパーパスと重なる部分も太くなっていくと思います。

安池 そのために重要なのは、日々現場で働いている方と接している現場の管理職の方々ですね。

池森 そこは私たちも、絶対に注力すべきポイントだと思っています。管理職が、会社の方針と現場の人との間で板挟みになってしまわないように、彼ら自身が「やりたい」と思って取り組んでもらえるような工夫を私たちができるかどうかが、このプロジェクトの成否を左右する肝でしょう。

「共創」する動きを増やしていくために

加島 明電舎様の資料を拝見しますと、「共創」という言葉を何度も目にします。誰かと一緒に動くことを重視しているという意味もあるのでしょうか。

池森 そうですね。個人の中に「やりたい」という気持ちがないかぎり、イノベーションにもつながる新しい動きは起こりませんが、新しいアイディアを思いついたとしても、おそらく1人では実現できません。周囲に協力を求めなければいけませんし、支持する人がいなければそもそも動き出せないこともあります。だから「共創」が必要です。

明電舎では2021年度から「MEIANチャレンジ制度」という施策を始めています。他社でも多く取り組まれている新規事業提案制度ではありますが、私たちのこだわりは、エントリー条件を複数名のグループにしたことです。仲間をつくって、共同で提案してほしい。上司も必ず支援してほしい。そんな雰囲気をつくることも目的の1つとしてスタートさせました。固定化しすぎるとよくないので、最近は例外も認めるようにはなりましたが、提案に向けた研修プログラムも用意して勉強してもらえるようにする、審査はプロの人にも入ってもらう、など充実を図っています。

また、業務時間の10%は新しいことへのチャレンジや学びに使ってもいい、という「10%カルチャー」を推奨しています。新しい取り組みにトライするには時間も必要ですから。ただ、全ての人が「10%カルチャー」を活用しているかといえば、全くそんな状況ではありません。「業務時間中は任された仕事に取り組むべき」という考えの方もまだ少なくはないでしょう。それでも、会社としていいことだと認めていれば、やりやすくなっていくはずです。

安池 力を入れて取り組まれているとお聞きしている「シナリオプランニング」は、この一連のお取り組みとどのように関係するのでしょうか。

池森 「シナリオプランニング」は、環境認証SBT(Science Based Targets)イニシアティブを取るために必要なことです。サステナビリティへの取り組み全体が、気候変動などの起こり得るシナリオを想定した上で、我々が目指すべき未来像を描いて、そこからバックキャストで必要なことを考えていく、という構造になっています。ですからまず「シナリオプランニング」で描いた内容を加味して、グループごとに戦略立案をしています。そしてそれが、各自のMYパーパスや「10%カルチャー」の活用にもつながっていくことができればと考えています。

スタートは1人から。1人でも動き出せる機運のために

安池 その他にもお考えになっていることがあれば、お教えいただけますか。

池森 実はまだあまり周囲に話していなかったのですが、DE&Iへの取り組みも、サステナビリティを実現するために重要なのではないかと、最近心惹かれています。環境問題には知らないことがたくさんあり、それを知ることが最初に必要になりますが、DE&Iは、皆、何が問題かは知っているでしょう。例えば、障がいのある方が困っているとか、女性の管理職や役員の数が少ないとか。そして何をやらなければいけないかも、ほぼわかっています。でも、実際に解決に動いている人が少ない、こういう課題です。つまり「自分はどうするか」という一人称の課題だと思っています。すべての新しい動きは、1人の人の中から生まれます。これにきちんと取り組めるかどうかで、サステナビリティの取り組みにとっても必要なことが、象徴的にわかるのではないかと考えています。

人事部にも既にDE&Iのチームがあるので、一緒に動いていこうと思っています。例えば実践するサークルのようなものをつくり、一緒になって動いていくようなことも始めています。

また、明電舎が新しくつくり出そうと考えているビジネスモデルから考えると、これからの組織はきっと、固定したメンバーだけでぎゅっと結束するのではなく、様々な人が出入りすることを前提に考えるべきでしょう。ですから、場としての求心力をつくっていくことも考えなければいけません。

給与の問題もあるでしょうがそれだけでなく、働いていて楽しい、成長もできる。もちろんそのためには、企業としての結果もだしていなければいけません。そういういくつかの面を含めて、明電舎は面白いよ、幸せになれるよと認識される企業にしていきたいと思います。

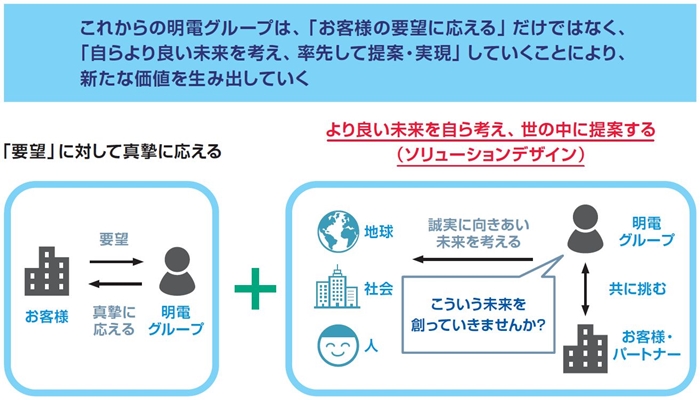

加島 「より良い未来を自ら考え、世の中に提案する(明電舎のソリューションデザイン)」という、これからの明電グループのありたい姿を実現するためには、一人ひとりが創りたい未来への想いや意志を膨らませていく必要があると思います。その第一歩がMYパーパスのお取り組みだということですね。

安池 本日はありがとうございました。

Interviewer/株式会社セルム 代表取締役社長 加島 禎二 執行役員 安池 智之

2024年 5月取材

※所属・肩書・記事内容は取材当時のものです。